眼・耳・平衡機能の障害

眼の障害認定基準

※ 障害認定基準を省略し、解釈を加えています

●身体障害者手帳と異なる障害年金の等級

障害年金が受給できた眼の病気には、緑内障、白内障、糖尿病性網膜症、腎性網膜症、網膜はく離、網膜色素変性症、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、ベーチェット病による緑内障などがあります。

身障者手帳の等級と障害年金の等級は、その内容が異なっています。身障者手帳3級以上は障害年金をもらえる可能性が高く、「4級以下は受給できない」と一般的にいわれていますが、それは間違えです。視力数値で障害等級に該当していなくても、視野の障害が加われば障害年金をもらえるケースがあります。

また、視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いにより等級が繰り上がる可能性があります。

●3つに区分される眼の障害

眼の障害は、視力障害、視野障害又はその他の障害に区分されます。

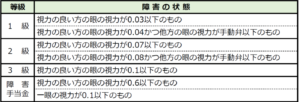

眼の障害による等級別の「障害の状態」は、次の通りです。

視力障害

ア 視力は、万国式試視力表又はそれと同一の原理に基づく試視力表により測定する。

イ 視標面照度は500~1,000ルクス、視力検査室の明るさは50ルクス以上で視標面照度を上回らないこととし、試視力表から5mの距離で視標を判読することによって行う。

ウ 屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定するが、この場合最良視力が得られる矯正レンズによって得られた視力を測定する。眼内レンズ挿入眼は裸眼と同様に扱い、屈折異常がある場合は適正に矯正した視力を測定する。

エ 両眼の視力を別々に測定し、良い方の眼の視力と他方の眼の視力とで障害の程度を認定する。

オ 屈折異常のあるものであっても次のいずれかに該当するものは、裸眼視力により認定する。

(ア) 矯正が不能のもの

(イ) 矯正により不等像視を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められるもの

(ウ) 最良視力が得られる矯正レンズの装用が困難であると医学的に認められるもの

カ 視力が0.01に満たないもののうち、明暗弁のもの又は手動弁のものは視力0として計算し、指数弁のものは0.01として計算する。

キ 「両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が0.03以下のものをいう。

ク 「一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものをいう。

ケ 「両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が0.07以下のものをいう。

コ 「一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものをいう。

サ 「両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの」とは、視力の良い方の眼の視力が0.1以下のものをいう。

シ 「両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの」とは、視力の良い方の眼の視力が0.6以下のものをいう。

ス 「一眼の視力が0.1以下に減じたもの」とは、一眼の視力が0.1以下のものをいう。

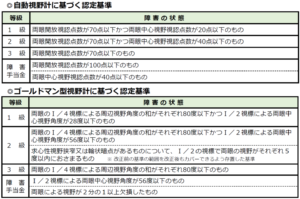

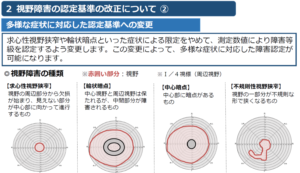

視野障害

ア 視野は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計を用いて測定する。認定は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計のどちらか一方の測定結果で行うこととし、両者の測定結果を混在させて認定することはできない。

イ ゴールドマン型視野計を用いる場合は、それぞれ以下によって測定した「周辺視野角度の和」、「両眼中心視野角度」、「求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの」及び「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」に基づき、認定を行う。なお、傷病名と視野障害の整合性の確認が必要な場合又はⅠ/4の視標で測定不能の場合は、Ⅴ/4の視標による視野を確認した上で総合的に認定する。

(ア) 「周辺視野角度の和」とは、Ⅰ/4の視標による8方向(上・内上・内・内下・下・外下・外・外上の8方向)の周辺視野角度の和とする。8方向の周辺視野角度はⅠ/4視標が視認できない部分を除いて算出するものとする。

Ⅰ/4の視標で、周辺にも視野が存在するが中心部の視野と連続しない部分は、中心部の視野のみで算出する。

Ⅰ/4の視標で、中心10度以内に視野が存在しない場合は、周辺視野角度の和が80度以下として取り扱う。

(イ) 「両眼中心視野角度」とは、以下の手順に基づき算出したものをいう。

a Ⅰ/2の視標による8方向(上・内上・内・内下・下・外下・外・外上の8方向)の中心視野角度の和を左右眼それぞれ求める。8方向の中心視野角度はⅠ/2視標が視認できない部分を除いて算出するものとする。

b aで求めた左右眼の中心視野角度の和に基づき、次式により、両眼中心視野角度を計算する(小数点以下は四捨五入し、整数で表す)。

両眼中心視野角度=(3×中心視野角度の和が大きい方の眼の中心視野角度の和+中心視野角度の和が小さい方の眼の中心視野角度の和)/4

c なお、Ⅰ/2の視標で中心10度以内に視野が存在しない場合は、中心視野角度の和は0度として取り扱う。

(ウ) 「求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標による視野の面積が、中心5度以内の視野の面積と同程度におさまるものをいう。なお、その際、面積は厳格に計算しなくてよい。

(エ) 「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」とは、両眼で一点を注視しつつ測定した視野が、生理的限界の面積の2分の1以上欠損している場合の意味であり、左右眼それぞれに測定したⅠ/4の視標による視野表を重ね合わせることで、両眼による視野の面積を得る。その際、面積は厳格に計算しなくてよい。なお、視野の生理的限界は、左右眼それぞれに上・内上・内・内下60度、下70度、外下80度、外95度、外上75度である。

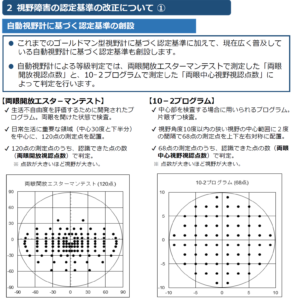

ウ 自動視野計を用いる場合は、それぞれ以下によって測定した「両眼開放視認点数」及び「両眼中心視野視認点数」に基づき、認定を行う。

(ア) 「両眼開放視認点数」とは、視標サイズⅢによる両眼開放エスターマンテスト(図1)で120点測定し、算出したものをいう。

(イ) 「両眼中心視野視認点数」とは、以下の手順に基づき算出したものをいう。

a 視標サイズⅢによる10―2プログラム(図2)で中心10度以内を2度間隔で68点測定し、左右眼それぞれについて感度が26dB以上の検査点数を数え、左右眼それぞれの中心視野視認点数を求める。なお、dBの計算は、背景輝度31.5asbで、視標輝度10,000asbを0dBとしたスケールで算出する。

b aで求めた左右眼の中心視野視認点数に基づき、次式により、両眼中心視野視認点数を計算する(小数点以下は四捨五入し、整数で表す)。

両眼中心視野視認点数=(3×中心視野視認点数が多い方の眼の中心視野視認点数+中心視野視認点数が少ない方の眼の中心視野視認点数)/4

エ ゴールドマン型視野計では、中心30度内は適宜矯正レンズを使用し、30度外は矯正レンズを装用せずに測定する。

自動視野計では、10―2プログラムは適宜矯正レンズを使用し、両眼開放エスターマンテストは矯正眼鏡を装用せずに実施する。

オ 自動視野計を用いて測定した場合において、認定上信頼性のある測定が困難な場合は、ゴールドマン型視野計で測定し、その測定結果により認定を行う。

カ ゴールドマン型視野計又は自動視野計の結果は、診断書に添付する。

キ 「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるものをいう。

ク 「ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの」とは、ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のものをいう。

ケ 「自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの」とは、自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下のものをいう。

コ 「ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの」とは、ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のものをいう。

サ 「自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの」とは、自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下のものをいう。

シ 「自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの」とは、自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40点以下のものをいう。

その他の障害

ア 「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいう。

イ 「調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの」とは、眼の調節機能及び輻輳機能の障害のため複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のものをいう。

ウ 「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当する程度のものをいう。

(ア) 「まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの

(イ) 「眼球の運動障害」のうち、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活ができないため、労働が制限される程度のもの

(ウ) 「瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの

(4) 視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行う。

聴覚障害の認定基準

※ 障害認定基準を省略し、解釈を加えています

●身体障害者手帳がなくても受給できることも

障害年金が受給できた耳の病気には、感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害などがあります。

身体障害者手帳4級以上(両耳聴力80デシベル以上)の人は、障害年金の2級以上に該当する可能性があります。また、身体障害者手帳をお持ちでない人でも、障害年金3級や障害手当金の制度もあります。

●平行機能障害も加味して認定

めまいなどで「中程度の平衝機能障害」もある人は、聴覚検査の数値だけで等級に該当しなくても、障害年金が受給できる可能性があります。なぜなら、メニエール病など内耳による聴覚障害と平衡機能障害とは併存している場合、2つの障害を併せて認定する「併合認定」をするからです。すでに障害等級に該当している人は、等級が繰り上がることもあります。

「中等度の平衡機能障害」を具体的にいうと、閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度の障害です。

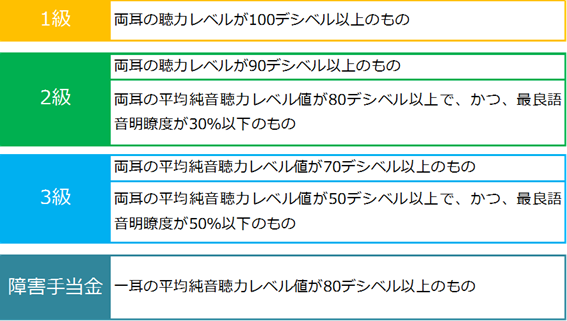

聴覚障害の認定は、純音聴力レベル値(どのぐらい小さい音が聞きとれるかの値)と語音明瞭度(語音をはっきりと聞きとれるかの値)の2つの値によって認定されます。

視覚の障害による等級別の「障害の状態」は、次の通りです。

●2つの検査で認定が決まる

聴力レベル検査(どのぐらい小さい音が聞きとれるか)は、オージオメータによって測定します。聴力レベルのデシベル値は、話声域すなわち周波数500、1000、2000ヘルツにおける純音の各デシベル値をa、b、cとした場合、次式により算出することになっています。

平均純音聴力レベル値=(a+2b+c)

なお、この算式により得た値が境界値に近い場合には(a+2b+2c+d)/6の算式により得た値を参考とします。

a:周波数500ヘルツの音に対する純音聴力レベル値

b:周波数1000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値

c:周波数2000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値

d:周波数4000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値

最良語音明瞭度の検査(語音をはっきりと聞きとれるか)は、録音器またはマイク付オージオメータにより、通常の会話の強さで発声し、オージオメータの音量を適当に強めたり、弱めたりして最も適した状態で行います。また、検査語は「語音弁別能力測定用語音集」により、2秒から3秒に1語の割合で発声し、語音明瞭度を検査します。 語音明瞭度は、次の式により算出し、語音明瞭度の最も高い値を最良語音明瞭度(語音弁別能)とします。

語音明瞭度=(正答語音数/検査語数)×100(%)

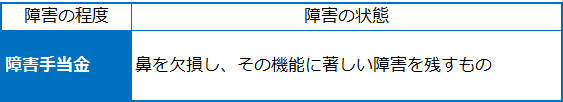

鼻腔機能障害の認定基準

※ 障害認定基準を省略し、解釈を加えています

●認定基準

鼻腔機能の障害については、次のとおりです。

●認定要領

(1) 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいいます。

(2) 嗅覚脱失は、認定の対象となりません。

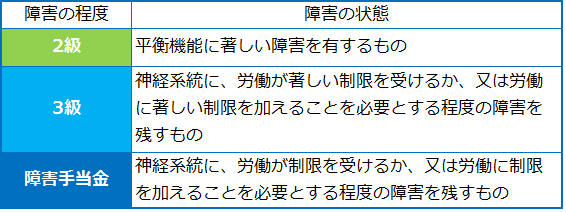

平衡機能障害の認定基準

※ 障害認定基準を省略し、解釈を加えています

●認定基準

平衡機能の障害については、次のとおりです。

●認定要領

(1) 平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれるものです。

(2) 「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは、四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のものをいいます。

(3) 中等度の平衡機能の障害のために、労働能力が明らかに半減しているものは、3級と認定します。

中等度の平衡機能の障害とは、閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のものをいいます。

(4) めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものは、併合判定参考表の8号(3級又は障害手当金)と認定します。

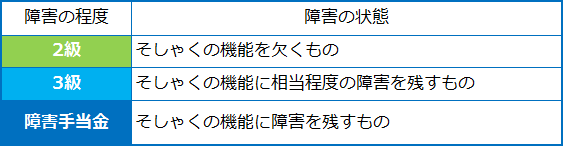

そしゃく・嚥下機能の障害の認定基準

※ 障害認定基準を省略し、解釈を加えています

●認定基準

そしゃく・嚥下機能の障害については、次のとおりです。

●認定要領

(1) そしゃく・嚥下機能の障害は、歯、顎(顎関節も含む。)、口腔(舌、口唇、硬口蓋、頬、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭、食道等の器質的、機能的障害(外傷や手術による変形、障害も含む。)により食物の摂取が困難なもの、あるいは誤嚥の危険が大きいものです。

(2) そしゃく・嚥下機能の障害の程度は、摂取できる食物の内容、摂取方法によって次のように区分するが、関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態等も十分考慮して総合的に認定します。

ア 「そしゃく・嚥下の機能を欠くもの」とは、流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、及び、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)をいいます。

イ 「そしゃく・嚥下の機能に相当程度の障害を残すもの」とは、経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または、全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のものをいいます。

ウ 「そしゃく・嚥下の機能に障害を残すもの」とは、ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のものをいいます。

(3) 歯の障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定します

(4) 食道の狭窄、舌、口腔、咽頭の異常等によって生じる嚥下の障害については、そしゃく機能の障害に準じて、すなわち、摂取し得る食物の内容によって認定します。

(5) そしゃく機能の障害と嚥下機能の障害は、併合認定しません。

言語機能の障害の認定基準

※ 障害認定基準を省略し、解釈を加えています

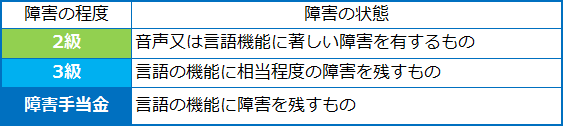

●認定基準

音声又は言語機能の障害については、次のとおりです。

●認定要領

(1) 音声又は言語機能の障害とは、発音に関わる機能又は音声言語の理解と表出に関

わる機能の障害をいい、構音障害又は音声障害、失語症及び聴覚障害による障害が

含まれる。

ア 構音障害又は音声障害

歯、顎、口腔(舌、口唇、口蓋等)、咽頭、喉頭、気管等の発声器官の形態異常

や運動機能障害により、発音に関わる機能に障害が生じた状態のものをいう。

イ 失語症

大脳の言語野の後天性脳損傷(脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷や脳炎など)に

より、一旦獲得された言語機能に障害が生じた状態のものをいう。

ウ 聴覚障害による障害

先天的な聴覚障害により音声言語の表出ができないものや、中途の聴覚障害に

よって発音に障害が生じた状態のものをいう。

(2) 「音声又は言語機能に著しい障害を有するもの」とは、発音に関わる機能を喪失

するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないた

め、日常会話が誰とも成立しないものをいう。

(3) 「言語の機能に相当程度の障害を残すもの」とは、話すことや聞いて理解するこ

とのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論し

たり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つものをいう。

(4) 「言語の機能に障害を残すもの」とは、話すことや聞いて理解することのどちら

か又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、

ある程度成り立つものをいう。

(5) 構音障害、音声障害又は聴覚障害による障害については、発音不能な語音を評価

の参考とする。発音不能な語音は、次の4種について確認するほか、語音発語明瞭

度検査等が行われた場合はその結果を確認する。

ア 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)

イ 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)

ウ 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)

エ 軟口蓋音(か行音、が行音等)

(6) 失語症については、失語症の障害の程度を評価の参考とする。

失語症の障害の程度は、音声言語の表出及び理解の程度について確認するほか、

標準失語症検査等が行われた場合はその結果を確認する。

(7) 失語症が、音声言語の障害の程度と比較して、文字言語(読み書き)の障害の

程度が重い場合には、その症状も勘案し、総合的に認定する。

(8) 喉頭全摘出手術を施したものについては、原則として次により取り扱う。

ア 手術を施した結果、発音に関わる機能を喪失したものについては、2級と認定

する。

イ 障害の程度を認定する時期は、喉頭全摘出手術を施した日(初診日から起算し

て1年6月を超える場合を除く。)とする。

(9) 歯のみの障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定を行う。

(10) 音声又は言語機能の障害(特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害とは併存

することが多いが、この場合には、併合認定の取扱いを行う。また、音声又は言語

機能の障害(特に失語症)と肢体の障害又は精神の障害とは併存することが多いが、

この場合についても、併合認定の取扱いを行う。